Theme

調査・研究活動

公開日:2025.03.04

自治体は、「起業(創業)・スタートアップ支援」を現在どのような重要度でとらえ、展望をどう描いているのかー。起業支援ラボでは、そのような問いを立て、全国の自治体を対象にアンケート調査を実施し「起業支援白書 2024」を発刊。

同白書の結果をもとに、起業支援ラボ初のイベントとして「中小機構、浜松市、つくば市のスタートアップ担当長に聞く! 自治体の起業支援のリアル~『起業支援白書 』から読み解くスタートアップ支援の現在地~」を2024年11月に開催しました。

同イベントは、起業支援白書の構成に沿い、第1部では起業支援全般、第2部はスタートアップ支援についてを、起業支援白書の設計に携わった今洋佑氏がモデレーターを務め進行。意見交換する中で、起業支援の系譜や現状、起業活動の意義、理想の姿、日本の将来像が浮き彫りに。参加者は起業支援者が8割、そのメインは自治体職員の方々でした。

本記事は、同イベントで繰り広げられた熱いトークから一部抜粋し、8つのポイントで自治体起業支援の今をお届けします。

■イベント概要

「起業支援白書」から読み解くスタートアップ支援の現在地〜中小機構、浜松市、つくば市のスタートアップ担当長に聞く!自治体の起業支援のリアル〜

<登壇者>

石井 芳明氏(中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長)

川路 勝也氏(浜松市 産業部スタートアップ推進担当部長)

屋代 知行氏(つくば市 政策イノベーション部スタートアップ推進室室長)

鈴木 英樹(株式会社ツクリエ 代表取締役)

<モデレーター>

今 洋佑氏(夢と誇りのある社会づくり研究所代表)

児玉 あゆこ(株式会社ツクリエ)

<開催日時>2024年11月14日

<会場>StartupSide Tokyo(東京都千代田区)

<主催>起業支援ラボ(株式会社ツクリエ)

「起業支援白書」について

冒頭、ツクリエ児玉から「起業支援白書」のサマリーを、鈴木から発刊の意図について説明があり、イベントがスタート。

ツクリエ 鈴木英樹(以下、ツクリエ鈴木) 2002年から起業支援・インキュベーションに携わってきました。私自身とても面白い仕事だと思って取り組んでいますし、社会に必要だと考えています。特に、(1)起業支援における行政と民間の役割分担 (2)大都市圏と地方小都市の状況やニーズの違い (3)特にスタートアップ支援がどの程度行われているのかを把握するきっかけとして、このようなホワイトペーパーを初めて出させていただきました。

起業支援はとかく職人芸になりがちで、「あの人がいたから、あの地域だったからできた」という要素が多分にありますが、そこで諦めたくない。全国どんな地方でも起業支援が受けられ、大きなビジネスができる社会基盤をつくりたい。今後も新しいテーマが出てきたら調査を重ね、民の立場から起業支援を深掘りしたいと思っています。

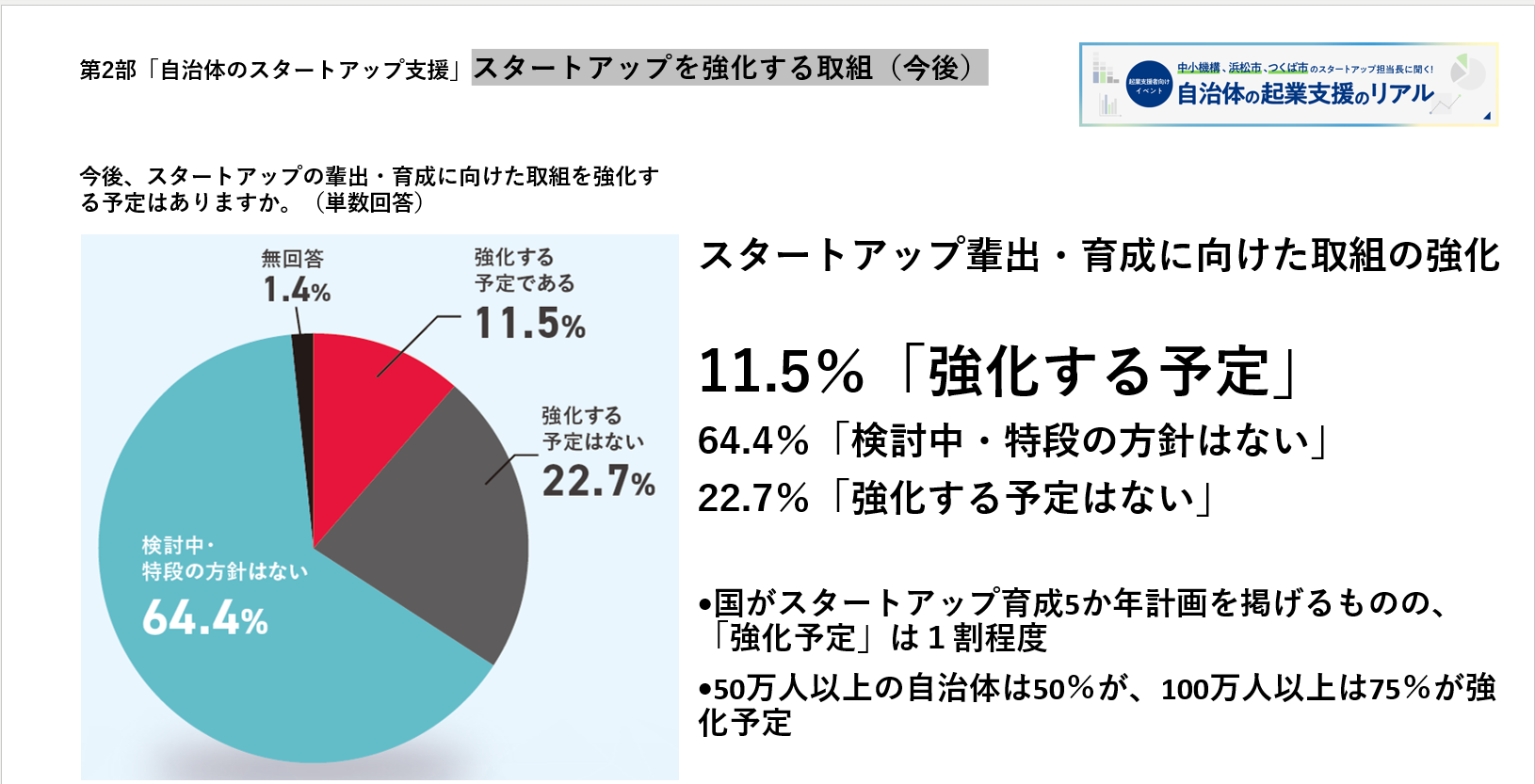

中小機構 石井芳明氏(以下、中小機構石井氏) 起業支援白書の存在を知り、はじめはどこかの役所が委託しているのかと思い、問い合わせをしました。ツクリエさんが独自でやっているとわかり驚きました。とにかく素晴らしいというのが第一印象。内容を見ながら、やはりスモールビジネスとスタートアップの支援は全く別物なので、分けて整理をしながら起業支援を行う必要性を改めて感じました。役所の区分では、スタートアップは経産省の経済産業政策局あるいはイノベーション局、中小企業庁はどちらかというとスモールビジネスが中心。両者はファイナンスが異なり、支援ツール、補助金の性質も変わってきます。地域ごとにその2種類の支援の比重が異なり、今回の調査では、11.5%の自治体がスタートアップを強化する予定でした。スタートアップ支援を強化したい自治体にはそういった政策の強化を、一方スモールビジネス中心で起業支援をしたいが予算や人員が足りない自治体に対しては別の支援方法があるのではないか?その一つのヒントが民間との連携ではないか? そのようなことを考えました。

左から ツクリエ代表鈴木、中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長・石井芳明氏、浜松市 産業部スタートアップ推進担当部長・川路勝也氏、つくば市 政策イノベーション部スタートアップ推進室室長・屋代知行氏

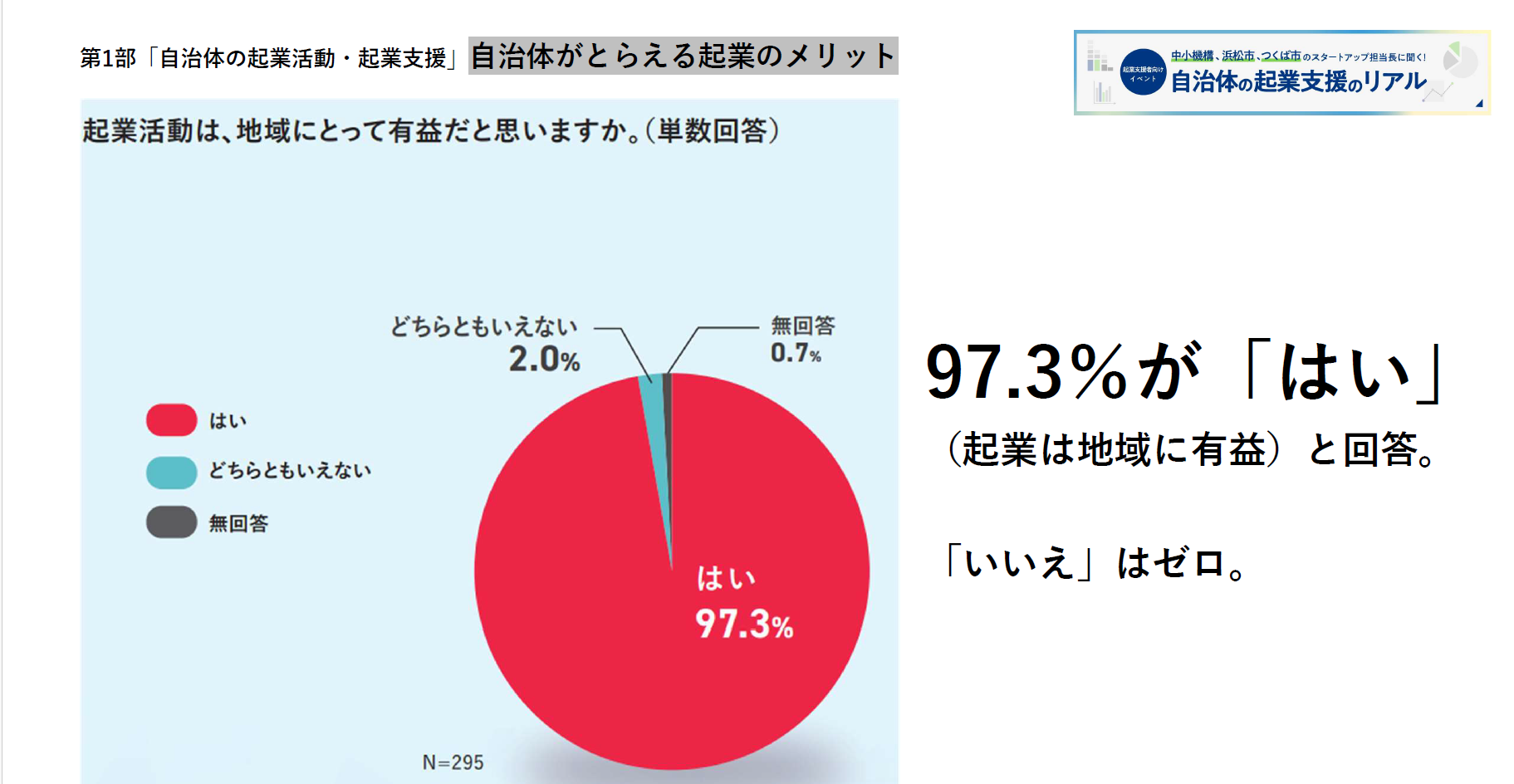

夢と誇りのある社会づくり研究所代表 今洋佑氏(以下、今氏)最初の質問は、「起業活動は、地域にとって有益だと思いますか?」。同質問に97.3%の自治体が「はい」の回答でした。なぜ起業は地域にとって有益なのでしょうか?

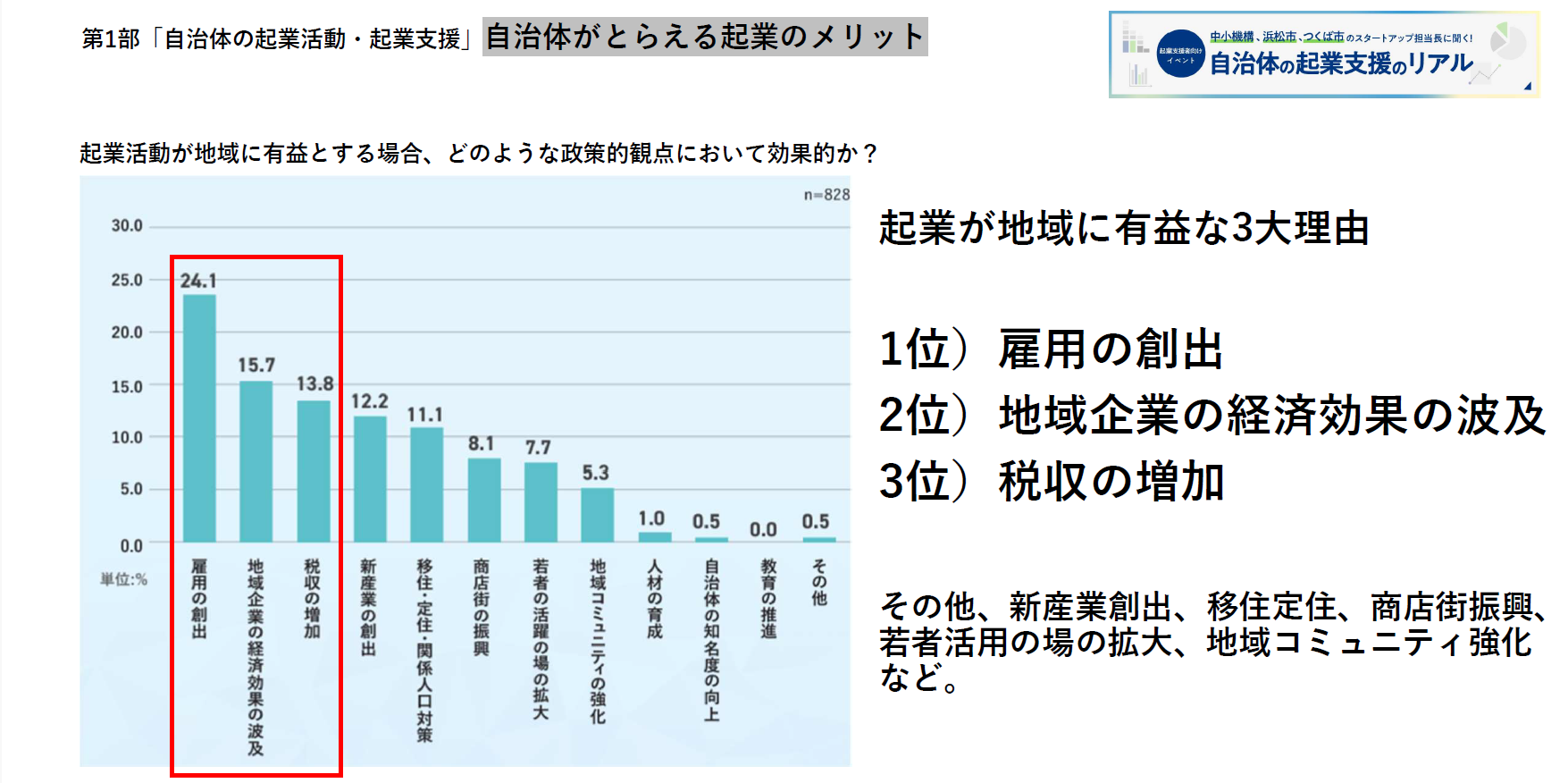

また、自治体がとらえる起業のメリットは、1位) 雇用の創出 2位) 地域企業の経済効果の波及 3位) 税収の増加という結果に。長年、国の創業・スタートアップ支援領域の施策を担当する石井氏からこんな話が。

中小機構石井氏 2000年代初頭の中小企業白書で「創業10年以内の企業は雇用創出する比率が高い一方、10年以上では雇用ロスする比率が高い」というチャートが出ました。起業は、雇用創出と新陳代謝という2つの意味で大きな価値があります。新しい企業の方が雇用を創出する上に、社会背景に呼応した新分野での事業が生まれるので、全体で見ると地域の産業構造が少しずつアップグレードされます。スタートアップの場合は、成長性と新規性の要素が加わるので、成長時の雇用創出が大きく、またイノベーションにより社会課題を解決する点で大きな意味があります。スモールビジネスもスタートアップも両方大事なんですね。

この25年で起業は社会に受け入れられたが開業率は…

ツクリエ鈴木 2000年代初頭は、株式会社は1000万円、有限会社は300万円ないと立ち上げられない時代でした。起業は「怪しい」とさえ当時思われていました。それが2005年に特例で1円でも創業できる時代が来ましたよね(2005年会社法、2006年新会社法制定)。 当時と比べ今は起業が一般的な概念になり、隔世の感があります。ただ数字として見ると、開業率もユニコーンも、伸びていないですよね?

中小機構石井氏 最低資本金規制は、泡沫(ほうまつ)企業対策でした。小さな企業がポコポコと生まれどんどん潰れるのはよくないのではという主旨です。ただ、それでは新しい企業は出てこない、ということで規制緩和をし最低資本金をなくしました。結果、起業のハードルは下がり、今では社会人だけでなく学生の起業意識も非常に高まっています。東大では学生の3、4割が選択肢として起業を考えていると言われ、中でも同大学の起業機運を牽引する松尾研究室では「起業がデフォルト」と教えられています。そういったある意味、喜ばしいムーブメントが起き始めている中で改めて、起業の「質」に意識が向いています。

ちなみに、国の開業率推移を見ると、ご指摘の通り、ずっと下にはりついたまま。2013年に安倍政権の3本の矢の一つだったベンチャー政策では開業率倍増を掲げましたが、結果、政策では効かないとわかりました。そのため、次の「スタートアップ育成5か年計画」では開業率を目標に入れていません。フランスのマクロン政権のように、政策で開業率が上がる事例もあるため確かに政策として考える必要もありますが、数字を上げることだけがマストではないのです。ただ、数字が伸びると起業が社会のメインストリームになってくるので、指標としては見ています。その裾野を広げるのが起業家教育ではないか。そんな仮説でやっています。

今氏 起業の質と数を向上させるために、どのような支援策を提供していくべきか? 調査では、実施主体に関わらず「効果的」と思われる支援策を聞くと同時に、自治体で実施している施策についてもアンケートをとりました。

つくば市 屋代知行氏(以下、つくば市屋代氏) いわゆる創業支援に必要な基本的なことはしっかりやっていくべきです。一方、スタートアップ支援は成功可能性が未知数で、たとえ多くの予算をかけてもターゲットや目的を明確にしない限り「砂漠に水をやる」ようなことになりかねない。そのため議会の理解も得られにくい。つくば市で実施する支援策の一つに、スタートアップ向けの家賃補助があります。これは、事業の固定費を下げることにより、損益分岐を手前に持ってきてもらう狙いです。同じ補助金でも自治体の狙いによって変わるので、とても大事だと思います。

つくば市 政策イノベーション部スタートアップ推進室室長 屋代知行氏

行政が税金を使ってやっていくべきこと

つくば市屋代氏 つくば市では2018年からスタートアップ支援を始めました。当初はどこに何を投下すべきか狙いをつけられなかったので、起業前からIPO直前までを広く浅く、予算をかけずに23の施策を実施しました。4年間やる中で民間企業とのコミュニケーションも増え、行政が税金を使ってやっていくべきことが見えてきました。例えば、以前は1000万円をかけて市がアクセラレーションプログラムを実施していましたが、東京に多様なプログラムがある中で市がやる必要性を見直し、同額の使い先をアントレプレナーシップ(研究開発の事業化)に組み替えた経緯があります(筑波大の文科省エッジネクスト補助金が切れた部分に、市からの補助金をあてた形)。今は施策が2本柱に絞られ、いわゆるゼロイチ部分と、市がエコシステムのハブ機能を果たす領域に予算を投じています。

浜松市 川路勝也氏(以下、浜松市川路氏) 調査結果の上位回答は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」で優遇される支援メニューに対応しているかと思います。基本メニューに加え、自治体独自で何をやるべきかを検討。浜松市では、アントレプレナーシップ教育が、遠回りのようで近道と考えています。

写真左 浜松市 産業部スタートアップ推進担当部長 川路勝也氏

大谷翔平は、大学からでは生まれない

浜松市川路氏 浜松市では「大学からの支援教育では、大谷のようなメジャーリーガーは生まれない」という発想のもと、小中高生向けの起業家教育に注力し始めました。キーになるのは、教育委員会との連携。学校の先生方は常に忙しく、あれもこれも教育へのしわ寄せが起きがちな昨今、「それは本当に学校でやらないといけないのか?」という問いにしっかりと答える必要があります。起業の具体的なノウハウを持たない行政ができるのは、民間の起業支援者・起業家を紹介し現場の授業にあたってもらうことだと思っています。そのつなぎ役として汗をかいています。

中小機構石井氏 教育委員会との軋轢の多くは、いわゆる「学校でお金の話しないでよ」という話に集約されます。それに対しわれわれは「起業家教育は起業家を育成するためではなく、起業家精神を持つ人を増やすためのもの」と伝えています。最近、文科省との統一見解として、できるだけ名称を「アントレプレナーシップ教育」で統一する動きになっています。小さな頃からアントレプレナーシップ教育を受けることで、チャレンジ精神や生きる力がつき、ひいては日本や世界を変える力になる。必ずしも起業ではなく、役所に入っても企業に入っても良いのです。中小機構は2024年からインパクトスタートアップ協会と協力して高校への出前授業を開始し、ヘラルボニー、WOTA、五常・アンド・カンパニーなどの起業家を送り込んでいます。授業後には学生から「起業家のイメージが変わった」と感想が届くだけでなく、先生方からも「人生で学ぶべき事を教えてもらえた」などの声をいただきます。今後、小中高でそういった機会を増やしていく方向です。

つくば市屋代氏 2023年から筑波大学が国のお金(グローバル拠点都市の予算)で小中高向けプログラムの作成を行っていて、つくば市も協力をしています。学生向けの前に、まずは先生向けのプログラムから作成するわけです。このようなパターンで市が予算を持ち出すのは難しいため、国の予算がつくのは非常にありがたいです。

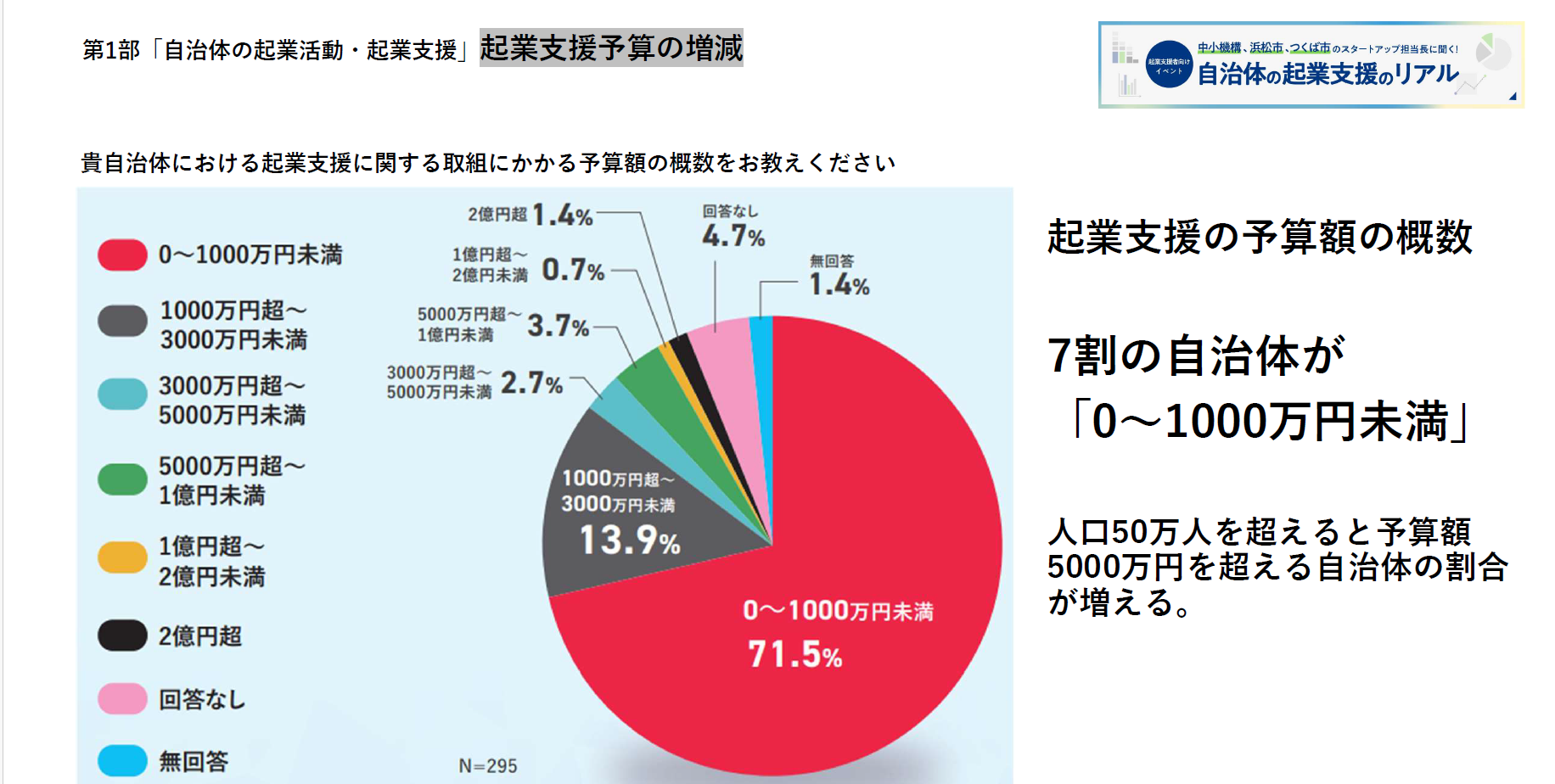

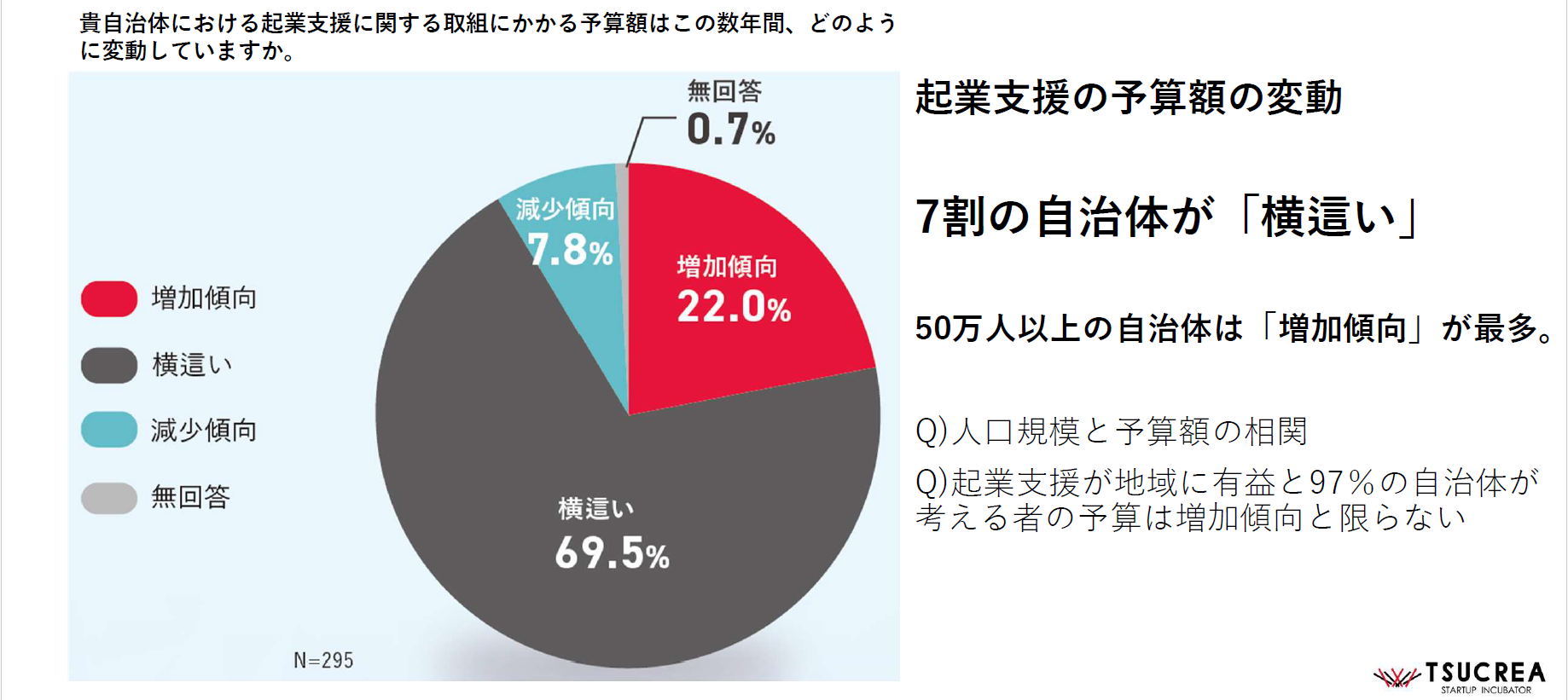

起業支援の予算と配分

今氏 起業支援にかかる自治体の予算額、調査では、7割の自治体が「1000万円未満」でありながら、人口50万人超の自治体は予算額5000万円を超える自治体の割合が増えることがわかり、その予算額の変動は、7割の自治体が「横這い」、人口50万人超では「増加傾向」が最多となりました。

つくば市屋代氏 創業支援、相談は大体この額に収まりますが、スタートアップ予算が加わると、金額は自治体によりかなり変わるのでは。つくば市は年間8000万円の予算のうち7割程をインキュベーション施設運営に使っています。

浜松市川路氏 浜松市は80万人都市で、スモールビジネス支援予算が2000万円程。データからみるとやや少ないかもしれませんが、概ねやっているメニューは変わらない印象です。

中小機構石井氏 自治体の起業支援は、全体予算内でいろいろなサービスを展開する中で、商工産業の予算に含まれます。大部分は中小企業対策(特に金融対策)、さらにその一部が起業対策なのでなかなか予算が届かず、足りないのは当然です。人口規模、全体予算規模に応じた起業支援をしていけば良い。すべての自治体がスタートアップ支援をする必要はなく、そうでないところはスモールビジネスをしっかり応援していくべきです。

「起業支援は不十分 67.1%」〜民間との連携に期待するもの〜

今氏 「起業支援策は十分か」という質問に、約3分の2の自治体が「不十分」と回答。「起業支援施策を充実させていきたいがリソースが…」という声が多く、理由として「知見・ノウハウを有する職員不足」「マンパワーを確保できない」「他の施策との兼ね合いもあり予算の確保ができない」等が上位回答でした。

浜松市川路氏 浜松市ではありがたいことに議会の合意は非常に得られている状況ですが、施策を実行していく際には個々人の知見・ノウハウ不足はどうしても発生します。自治体は2、3年でローテーションになるので、専門性が確立されないのは宿命。そこは商工会議所、金融機関などと連携して政策の継続性を担保していくのが基本ラインと思います。

つくば市屋代氏 知見・ノウハウ不足はわれわれも同じ課題があります。つくば市では、外部人材や、任期付き職員などを取り入れました。ここで出てくるのが、民間との効果的な連携だと考えています。

中小機構石井氏 最近懸念しているのは、全国の起業支援が金太郎飴のようになることです。外部から民間コンサルが入り、地域の独特の風土を区別せず、通り一辺倒のメニューを実施する。これは駅前の街並みが全国どこも同じになってしまっているのと同じ光景。民間企業が地域に本当に入っていけるのか?は大きなテーマと考えています。ツクリエさんはそれをやられるのだと思いますが。

起業支援ラボ編集部(以下、編集部) 起業支援の予算額やメニューは、人口規模にほぼ比例する形として自動的に正解が出てくるものの、自治体の特性に合う中身を掘り下げ、「自分らの自治体はどうありたいか」という地域の意志が必要な点は深くうなずくところでした。委託を受ける側としても、地域特性をいかに引き継ぎ、伸ばしていくかに真摯に向き合う必要を改めて感じました。

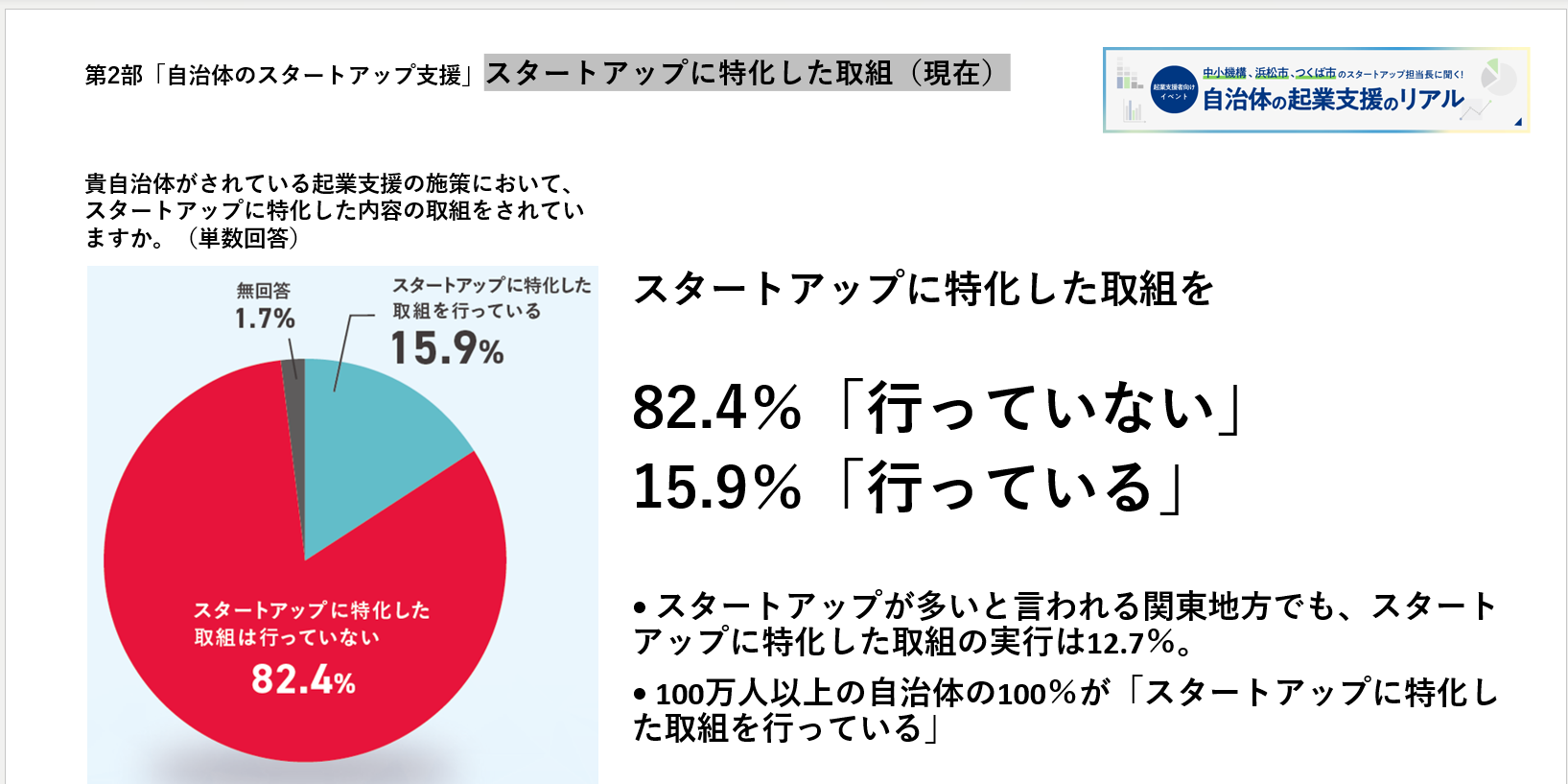

第2部「自治体のスタートアップ支援」

今氏 第2部では、自治体のスタートアップ支援に特化して話を伺います。本調査でのスタートアップの定義は「新規性」「加速度的な拡大成長を目指す」「創業年数が若い」を満たしていること。スタートアップ支援に特化した取り組みを現在行う自治体は全体の2割を切る一方、人口100万人以上の自治体の100%がスタートアップに特化した取り組みを行っているという回答になりました。

スタートアップ支援に先進的に取り組む自治体で構成される「スタートアップ都市推進協議会」参加都市でもある浜松市、つくば市各々のスタートアップ支援はどのような現状でしょうか?

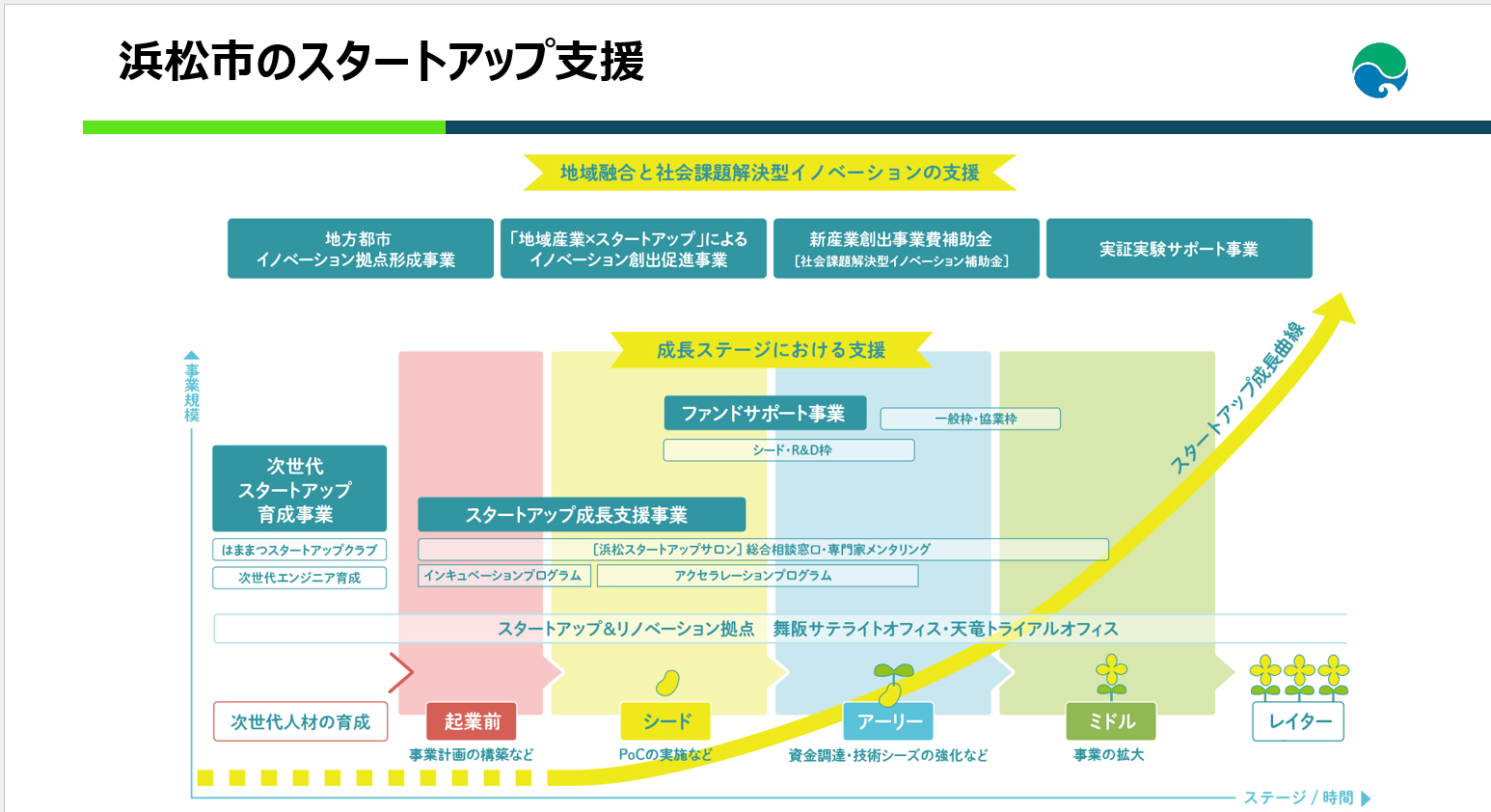

浜松市川路氏 浜松市は、(1)次々と新たなスタートアップが生まれる好循環(エコシステム)の確立 (2)地域企業とスタートアップの融合による、新たなイノベーション創出の2本柱のビジョンで施策を展開。シードからレイターまで切れ目ない支援のほか、次世代教育も実施中です。

7、8年前からスタートアップ支援に取り組み始め、2023年度の実績は、市内スタートアップの創業数25社、ファンドからの資金調達総額53.71億円、企業・大学等との新規連携件数32件でした。

全国に先駆けてスタートした「ファンドサポート事業」

浜松市川路氏 浜松市では2019年からの基幹事業として、認定ベンチャーキャピタルから出資を受けたスタートアップに対し、出資額と同額(最大4000万円)を市が交付し、スタートアップの事業化を支援する「ファンドサポート事業」を行っています。

現在、認定VCが66社。今シーズンからは、ミドル、レイターになるにつれて重要になるベンチャーデット(エクイティとデットの両方の性質をもつ資金調達手法)の支援もスタートし、認定金融機関が5社に。これまでの採択スタートアップ数は36社(市外27社)で、この事業をきっかけに域外から浜松へ来ていただくような意図もありました。今後は地域で育ったスタートアップをより強化し、成長を推していきたいと考えています。

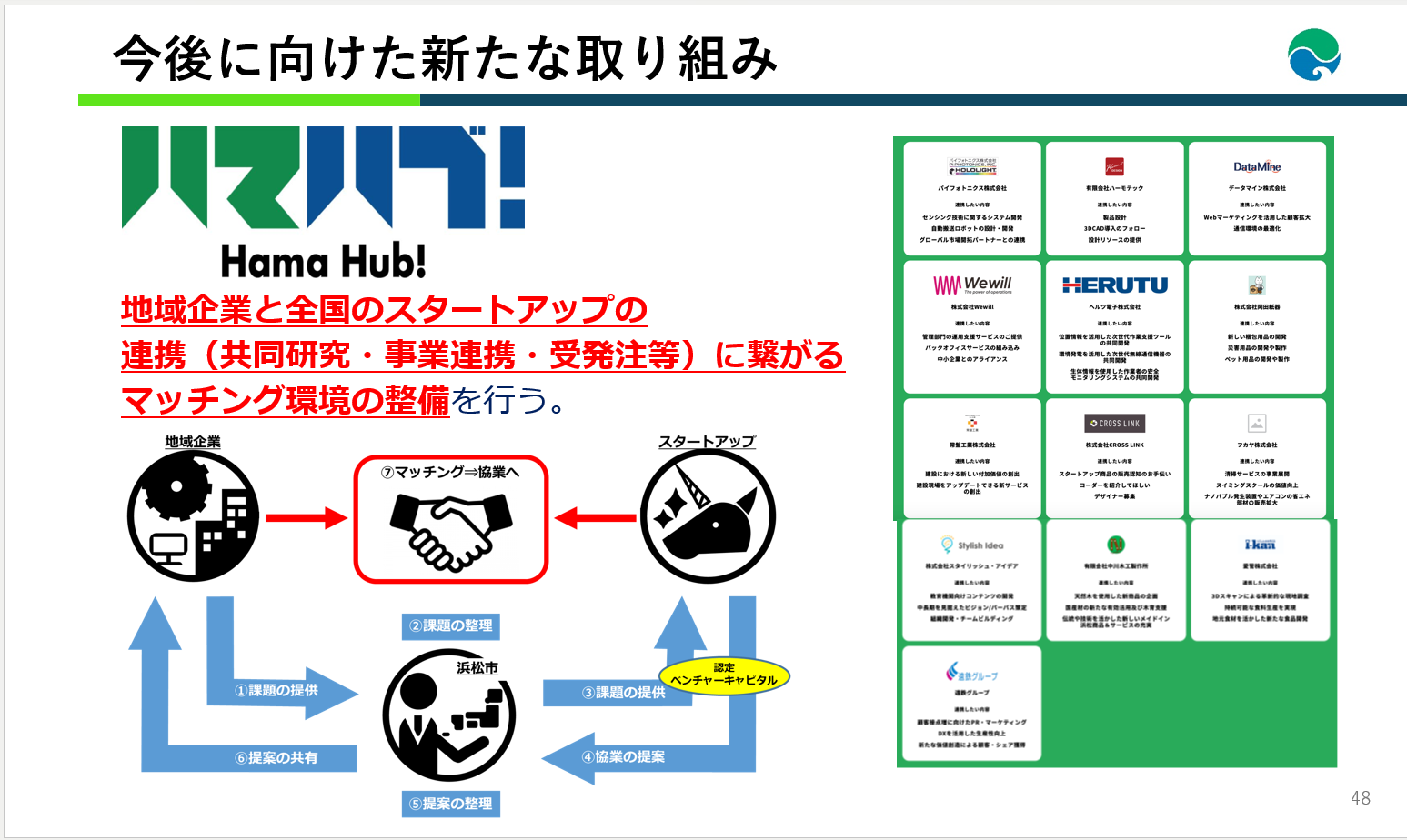

地域独自のマッチングプラットフォーム「ハマハブ!」

浜松市川路氏 今後の取り組みとして、今シーズンから、地域企業と全国のスタートアップのマッチングプラットフォーム「ハマハブ!」をスタートさせ、環境を整備しています。

今は全国でマッチング環境がありますが、浜松特化型として、受発注型や共同研究型でもいいので、まずは一件でも多くつながってもらおうというコンセプトでやっています。浜松市は元来、ヤマハやスズキといった強いものづくり企業が生まれる土壌があります。そういったベンチャー精神を引き継ぎ、復活させたい。この取り組みを通じて地域企業の発展に期待しています。

編集部 ファンドサポート事業について石井氏も「国もできていなかったようなイスラエルやシンガポール等のレベルを、市単位で先駆けて始められた」と絶賛。浜松市では、スタートアップの誘致や創出の取り組みが成果を出し、今年からベンチャーデット支援やオープンイノベーションのマッチング環境の導入など、スタートアップ創出支援の先の成長支援や連携強化、域内定着にフェーズが移行。次々に施策を生み出しチャレンジを続ける、まさにベンチャー精神旺盛なリーディングシティであることが伺えました。

つくば市屋代氏 つくば市では、学術機関や民間機関が研究開発型事業創出の取り組みを支援する形で行政の支援が始まりました。市としては、(1)人的資源と研究成果を活かしたスタートアップ創出 (2)スタートアップが成長できるエコシステムの醸成 の2本柱で施策を展開しています。

ハンズオン支援型の実践的教育「つくば次世代アントレプレナー育成プログラム」

つくば市屋代氏 筑波大学が中心となる事業に市が600万円を出してハンズオン支援型プログラムを実施しています。2-6名のチームを複数編成し、各チームにメンター2名を配置してワークショップ型で授業を行います。大学や研究機関だけでなく民間企業からも参加可能で、例えばJAXAの技術シーズオーナーが産総研の事務方の人とチームを組むなど、組織の壁を越えたメンバーで事業計画をブラッシュアップしていきます。ゼロイチ支援を市として注力していきたいですね。

創業前後を市でサポート「つくばスタートアップパーク」

つくば市屋代氏 初期事業化の促進として、予算の大きな部分を使いインキュベーション施設「つくばスタートアップパーク」を2019年から運営しています。

「株を簡単に人に渡してはダメですよ」など、押さえるべきことを研究者の方にしっかり伝えることが一番大事。そのために専門家を配置しています。スタートアップの発掘は難しいので、ハコをつくって来てもらおうという考えです。「行けば誰かに会える」場所として、毎週水曜夜にイベントを開催。成果をコントロールするより出会いをつくるハブになり、継続することに重きを置いています。

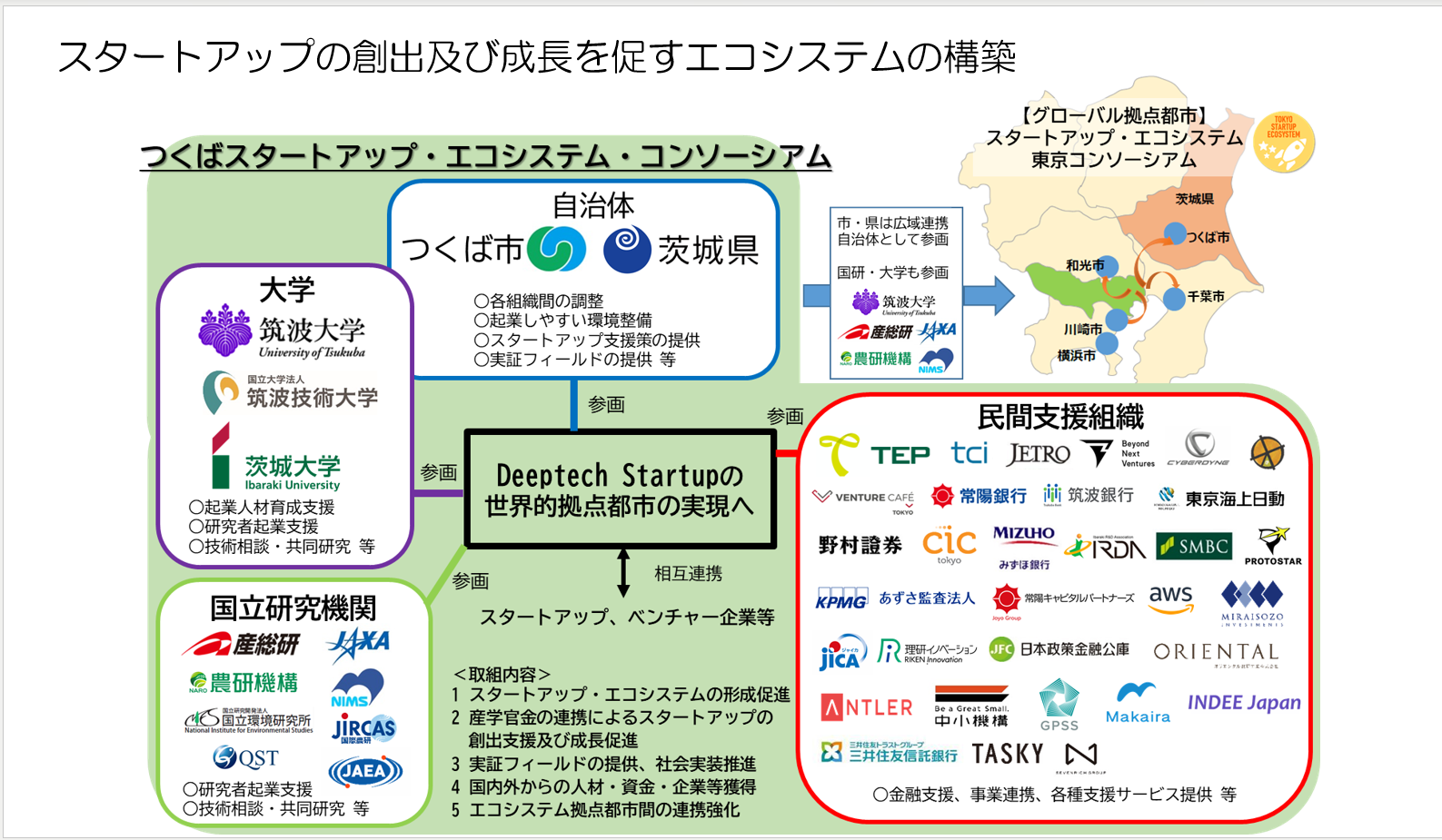

つくばエリア独自のエコシステム「つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム」

つくば市屋代氏 つくば市は「スタートアップ・エコシステム 東京コンソーシアム」に入っていますが、実は市単独でもエコシステムの構築に取り組んでいます。

アカデミアと民間支援組織の接点を、つくば市と茨城県が仲介しています。つながり始めると、水面下でどんどん接点ができるので、市はそのトリガーを提供。ディープテックスタートアップ世界的拠点都市の実現を目指しています。

中小機構石井氏 浜松市・つくば市は全国でもトップクラスのスタートアップ支援を行っている都市です。それぞれの地域の特質を生かし工夫をしながら、積み上げてきていらっしゃる。今後にとても期待しています。全国で見ると、スタートアップ支援は福岡、仙台、札幌なども力を入れているし、京都、大阪、神戸は競争しながらそれぞれ取り組んでいらっしゃる。次は、こういった拠点都市から地域への展開、そして地域の中堅企業・大企業とスタートアップの連携、エコシステムの醸成がキーになると考えています。

編集部 つくば市のスタートアップ支援は、一貫して研究・教育機関を支援するスタンスで、研究者に不足しがちな事業化ノウハウの提供に集中。また、発掘よりも出会いの場を創出・運営することで徹底的にハブ機能を果たしています。国立大学をはじめ学術機関や民間企業が研究開発の事業化に取り組み、さまざまな組織・行政区との関係から「市の役割」を模索し続けているのが印象的でした。

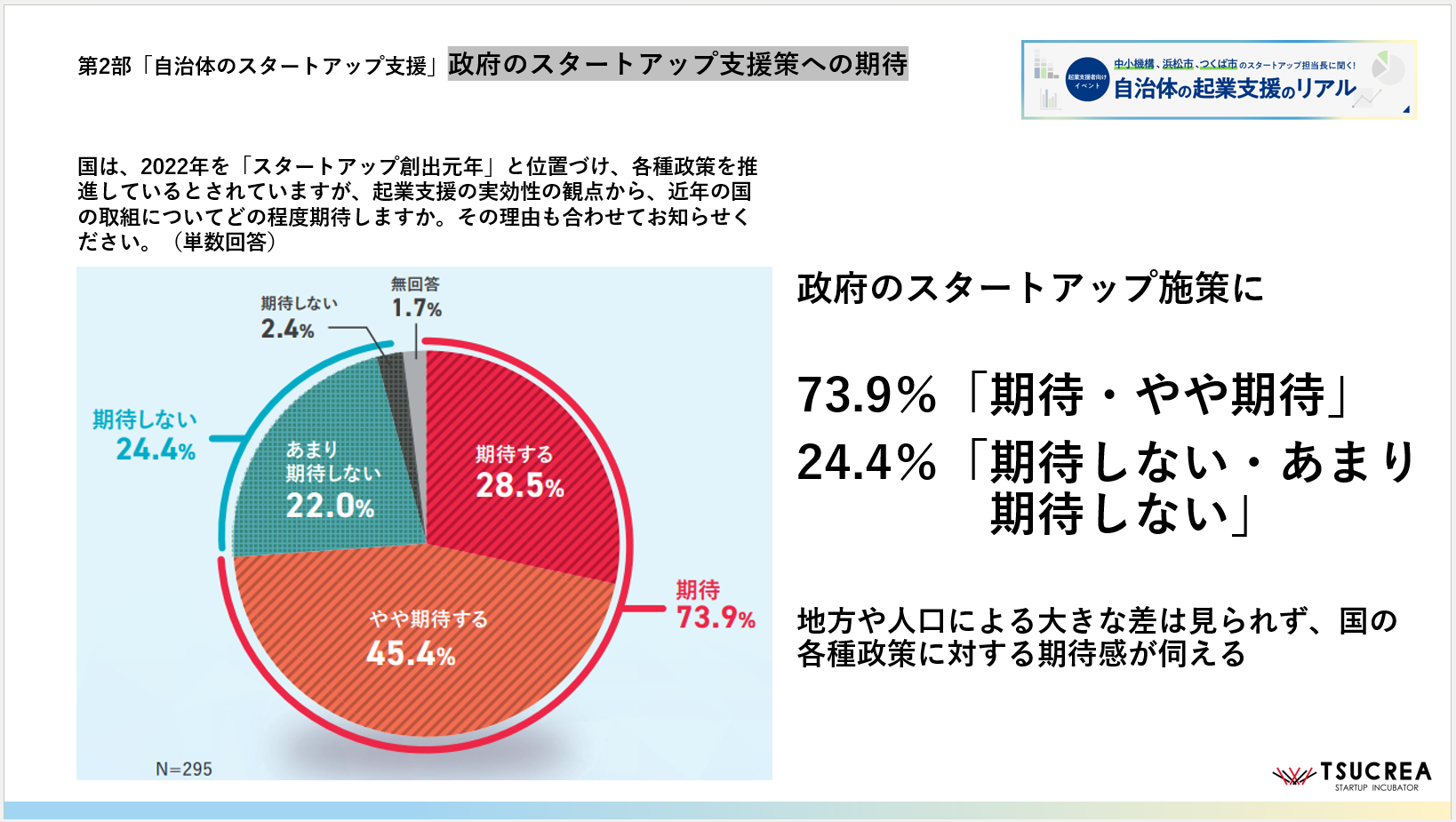

今氏 国は2022年を「スタートアップ創出元年」と位置付け、各種政策を推進しています。起業支援の実効性の観点から、近年の国の取り組みの期待値を質問した項目では、政府のスタートアップ支援策に「期待・やや期待が73.9%」と、「期待しない・あまり期待しない」を3倍近く上回り、概ね国の各種スタートアップ支援政策に対する期待感が伺える結果が出ました。

浜松市川路氏 国の政策は非常に充実していて、かなり抜本的かと思います。予算の獲得、議会での説明時に「国の5か年計画の中でやっている」というのは強い後押しになっています。一つ期待を挙げますと、たくさんの国の支援策から、どれを活用できるかわからない場合もあり、全国自治体向けに説明会・交流会などのコミュニケーションの機会があるとありがたいです。

つくば市屋代氏 つくばの立場からだと、起業支援の枠組みだけでなく、さらに広い領域を巻き込んでほしいと思います。例えば、(10年で1兆円の)「宇宙戦略基金(JAXA基金)」など、大規模な国の政策が出ると、例えばJAXAをはじめ基礎研究者も、「じゃあそっちをやっていこう」「スタートアップに挑戦しよう」などから、大企業も関わりはじめオープンイノベーションに弾みがつきます。量子コンピュータでもAIでもいいですが、国が産業政策や科学技術政策を大規模にやりお金がつくと、研究者や研究機関が動ける。そういう意味で、国に期待しています。

ツクリエ鈴木 民間の立場からしても、やはり国がどんと政策を出すと流れが大きく変わるのがわかります。スタートアップ育成5か年計画が出たことで「予算はあるが何をしたら良いかわからない」などの相談が自治体様から増えました。最初の潮目をつくる意味で「こっちに向かっていく」という号令を出してほしいですね。

中小機構石井氏 5か年計画では、テーブルに並べられる政策は全部やりましょうという形でやりました。その際にテック、グローバルなどの柱を立てています。これからはさらにそれを深めていく意味で、宇宙、ライフサイエンス、DX、GXなどの産業分野に動きがあると思います。

また、スタートアップの7割が東京圏に集中している状況を鑑み、地方の政策展開をもう一回見ていこうという話が今後起こってくると思います。また、政策がわかりづらいと言われる課題があります。現在、NEDOで政府系22機関をまとめた情報提供プラットフォーム、通称「Plus(プラス)」(Platform for unified support for startups)をつくっているほか、中小機構では2025年2月に東京イノベーションベース(TIB)で自治体の創業・スタートアップ支援担当者向けに、地方でのスタートアップ応援に役立つイベントを開催し、「伝える」部分を強化していく方向です。ルールの煩雑さも理解していて、「このルールを変えよ」があればどんどん言っていただけると、より使いやすい制度に変える追い風も今はあります。国の方でも期待に応えられるようにやっていくし、中小機構やファンディングエージェンシー(資金供与機関)などの執行部隊も一生懸命やっています。

最後に、参加者から質問がありました。

参加者 今はスタートアップがトレンドですが、スタートアップ支援が右肩上がりで続くのか、それともあと何年ぐらいか展望を知りたいです。

つくば市屋代氏 つくば市では、予算を増やすことはしていません。つくばは研究都市なので、ビジネスの土台の定着を中心にやっていることと、スタートアアップはあくまでもビジネスなので、行政が手を入れすぎると、手を離れた後にやっていけないことを意識しています。そのため、ある程度の距離感が必要だと考えています。

ツクリエ鈴木 現在の潮流を私は「スタートアップバブル」と見ていますね。

中小機構石井氏 確かにVC投資においては、バブルが起きています。ただこれには周期がある。盛り上がると資金が集まるが、良質なスタートアップがいないので下がっていく。逆に資金がない時が来ると、良いスタートアップが出てくる。国の政策から見ると、新しい企業によってイノベーションが起こるのだから応援しようという方針で、アメリカはずっと昔からやっていました。ヨーロッパやアジア諸国もそれに追随しています。日本も2022年、岸田首相が「スタートアップ創出元年」を宣言し、官邸を中心に不可逆な変化が起きました。変動はあるものの、この流れは基本的には続く、続いてほしいと期待しています。

浜松市川路氏 スタートアップは短期的に成長する企業とはいえ、花開くまでに相当程度の時間がかかり、どの国を見ても10年程はかかっています。われわれもスタートアップ支援をやり始めて7年、本格的には5年ぐらいです。かつ国の本格的なスタートアップ支援もここ3年。まだまだ今後も必要と考えています。ただ、本当に今の支援策が効果的かは精査していきたいですね。

編集部 今回、行政の立場で起業・スタートアップ支援を推進される方々を招き、自治体による起業支援の最前線をお届けしました。「起業支援白書2024」の発刊をきっかけにこうした議論が実現し、地域の個性を伸ばす起業支援のあり方、行政と民間の連携強化ほか、いくつかの共通テーマも浮かび上がってきました。時間をかけて自分ごととして課題に向き合ってこられたプレイヤーならではの言葉には、強い説得力と高い熱量がありました。

今後も起業支援ラボでは、起業支援のブラックボックスを可視化してゆくとともに、継続的に定期的な調査を重ね、社会と起業・起業支援の相関を明らかにしていきます。